Архитектура ПО простыми словами или основы, которые сэкономят месяцы работы

Архитектура программного обеспечения – это фундаментальный план, который описывает, как устроена система: какие у нее модули, как они связаны между собой и как будет развиваться проект в будущем. Она помогает избежать лишних трат времени и денег, снижает количество багов и делает продукт масштабируемым.

Только представьте, строите вы дом. У вас есть кирпичи (код), рабочие (разработчики) и заказчик, который хочет новоселье уже завтра. Если начать класть стены без плана – получится хаос: двери будут упираться в потолок, розетки – кто где, а крышу придется перекраивать (основано на личном опыте). То же самое происходит в IT-проектах без продуманной архитектуры программного обеспечения.

Правильная архитектура – это не про «красоту кода», а про бизнес-ценность: быстрее выводить продукт на рынок, дешевле поддерживать и проще улучшать.

Что такое архитектура программного обеспечения и зачем она нужна?

Архитектура ПО – это набор принципов и решений, определяющих структуру системы, взаимодействие ее компонентов и правила, по которым будет развиваться кодовая база.

Если говорить простыми словами, архитектура это план будущего продукта. Она даст ответы на вопросы:

- Как разделить систему на модули?

- Какие технологии использовать?

- Как компоненты будут общаться друг с другом?

- Что делать, если нагрузка вырастет в 10 раз?

Без архитектуры продукт быстро превращается в «сломать нельзя починить» – когда изменения в одной части ломают другие. Это увеличивает технический долг, а значит, растут сроки релизов и расходы на разработку.

* технический долг – это накопившиеся упрощения, недоработки и обходные решения в коде или архитектуре, которые ускоряют разработку сейчас, но в будущем приводят к росту сложности, затрат и рисков при поддержке и развитии продукта.

Как пример, можно взять стартап с тремя разработчиками которые могут начать с монолита и не тратить ресурсы на сложные микросервисы. Но если проект рассчитан на миллионы пользователей – архитектура должна предусмотреть рост с самого начала.

Как неправильная архитектура убивает проекты?

Неправильная архитектура – это как дом без фундамента: он может простоять какое-то время, но первый же ураган обрушит все. В IT такая «буря» случается, когда растет число пользователей, заказчик требует новые функции или команда меняется.

Переписывание архитектуры с нуля занимает в среднем 40% от времени первоначальной разработки. Команда из 5 разработчиков, получающих $80,000 в год, обходится в дополнительные $64,000 только на исправление архитектурных ошибок. Дополнительные затраты и времени и денег, для новых проектов такой вариант может стать безвозвратным навсегда.

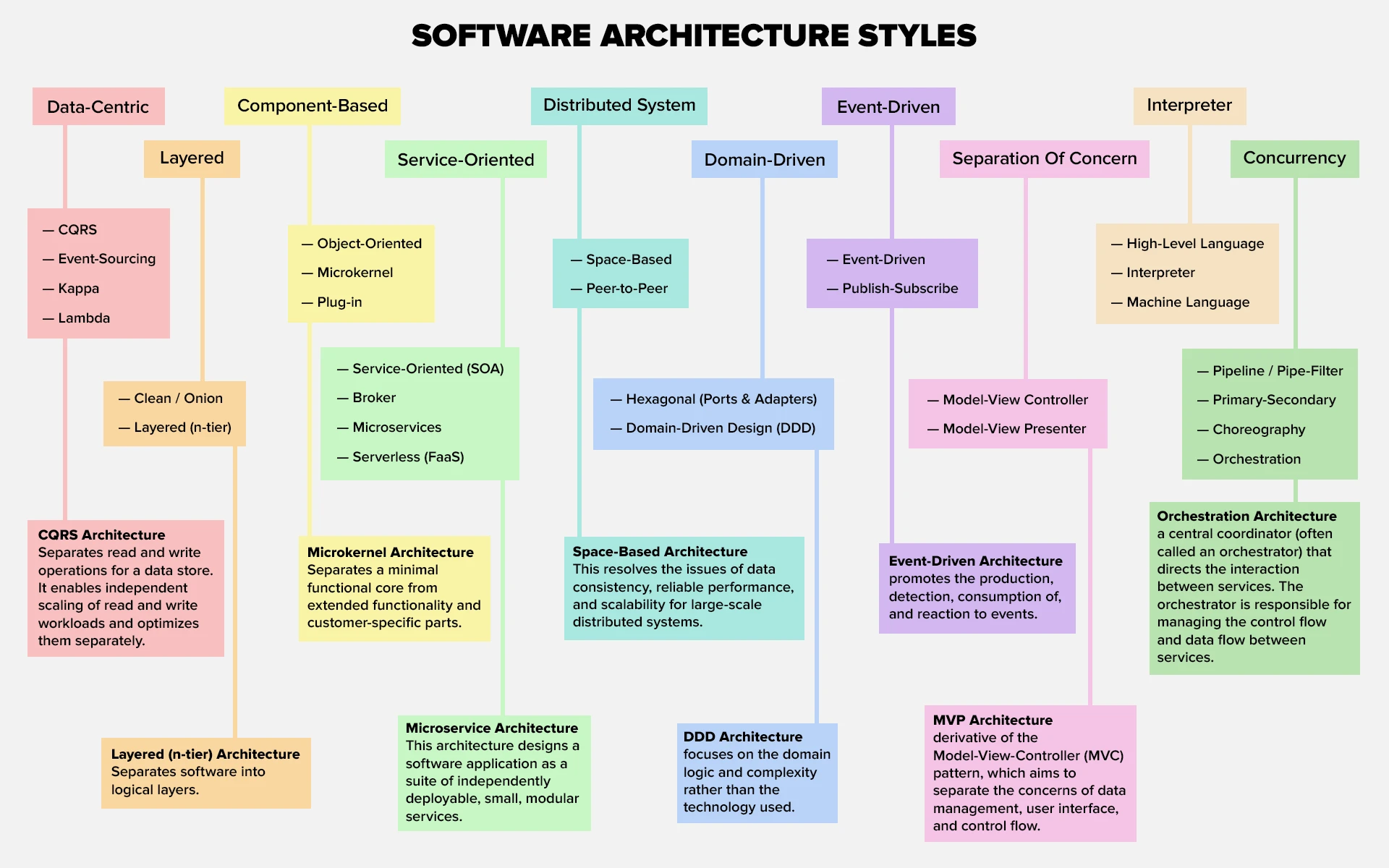

Какие типы архитектурных стилей существуют и когда их применять?

Архитектура программного обеспечения на практике определяет, как устроено приложение «изнутри» и каким образом взаимодействуют его части. От выбранного стиля зависит скорость разработки, удобство поддержки и возможность масштабирования. На практике, чаще всего применяют такие виды архитектуры программного обеспечения: монолитную, микросервисную и слоистую архитектуру. У каждого типа есть свои преимущества и риски, поэтому важно понимать, когда использовать конкретный вариант.

Стиль | Когда выбрать | Сильные стороны | Риски/требования |

Монолит | MVP, малая команда, высокая неопределённость | Быстрый старт, меньше DevOps | Трудно масштабировать части, рост связности |

Микросервисы | Независимые домены, разные темпы релизов | Масштабируемость, изоляция отказов | Сложнее инфраструктура, наблюдаемость обязательна |

Слоистая | Средние/корпоративные системы | Порядок, предсказуемость, тестируемость | Риск избыточной сложности при перегибах |

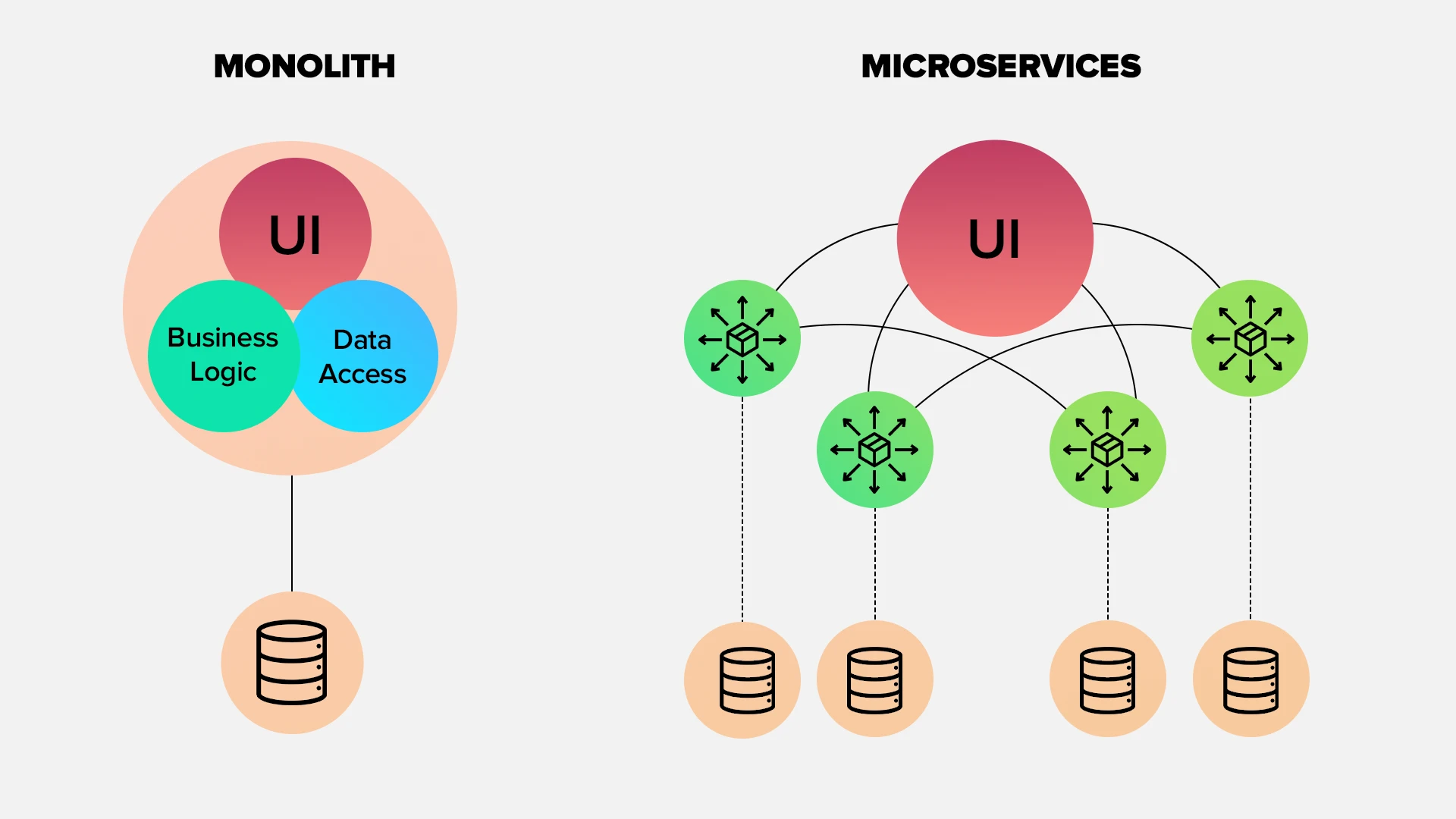

Монолитная архитектура: когда простота лучше сложности?

Если говорить о приложении, то монолитная архитектура программного обеспечения – это когда весь функционал объединен в один кодовый блок и разворачивается как единое целое.

Преимущества:

- быстрый старт разработки;

- меньше накладных расходов на инфраструктуру;

- проще отлаживать и тестировать.

Недостатки:

- сложно масштабировать отдельные части;

- изменения в одном модуле могут повлиять на всю систему;

- с ростом проекта усложняется поддержка.

Применять имеет смысл для MVP, небольших продуктов, корпоративных приложений с ограниченным функционалом.

А для сайта монолитная архитектура означает, что все его компоненты – от пользовательского интерфейса до серверной логики и работы с базой данных – функционируют как единый комплекс. Такой подход удобен на этапе создания ресурса, так как позволяет быстрее внедрять новые функции и поддерживать целостность структуры. Однако, при увеличении нагрузки и необходимости частых обновлений он может создавать определённые трудности, так как любая модификация требует переработки и повторного развёртывания всего решения.

Многие CMS (WordPress, OpenCart, Joomla, Drupal) и даже фреймворки (Laravel, Django, Ruby on Rails) по умолчанию работают именно как монолиты.

Микросервисы: панацея или новые головные боли?

Микросервисная архитектура строится по принципу множества небольших сервисов, каждый из которых отвечает за свою задачу и может развиваться независимо. Это открывает гибкость в выборе технологий, позволяет масштабировать только те компоненты, которые действительно требуют ресурсов, и упрощает командную работу.

Но вместе с преимуществами приходят новые вызовы: сложнее организовать инфраструктуру, возрастают требования к DevOps-процессам и мониторингу, отладка распределенной системы занимает больше времени.

Микросервисы хорошо подходят для масштабных проектов, онлайн-сервисов и платформ, где ожидается постоянный рост нагрузки и пользователей.

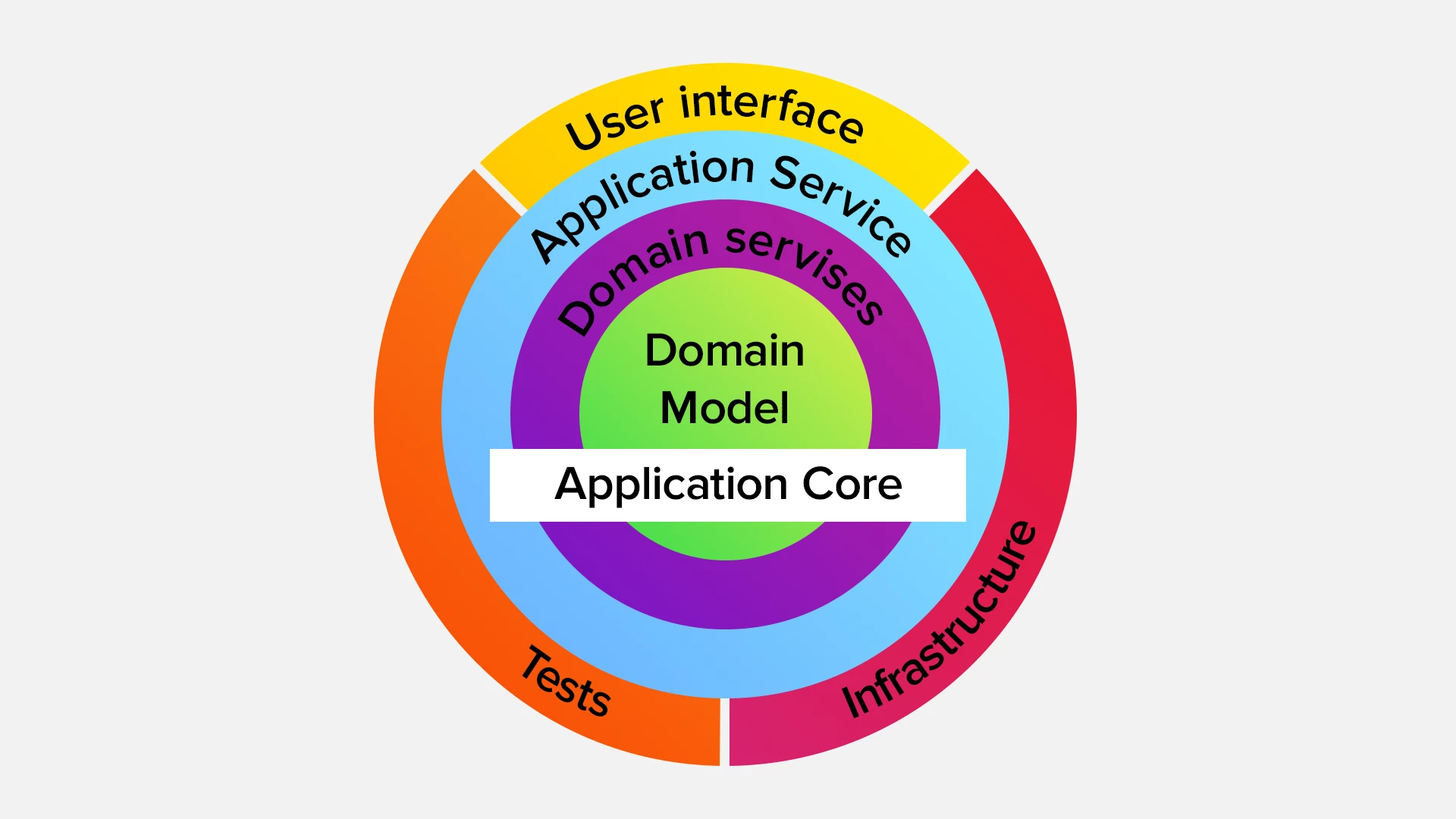

Слоистая архитектура: как разделить ответственность?

Слоистый подход, например, в разработке сайта предполагает разделение системы на уровни: пользовательский интерфейс, бизнес-логику, работу с базой данных и инфраструктуру. Такая архитектура делает вебсайт более предсказуемым и управляемым, облегчает добавление новых функций, упрощает тестирование и обеспечивает удобную поддержку проекта в долгосрочной перспективе.

Однако, при большом числе уровней архитектура может становиться избыточно сложной и требовать дополнительных усилий на проектирование. Чаще всего слоистая архитектура применяется в проектах средней сложности и корпоративных системах, где критично сохранить порядок и предсказуемость в развитии продукта.

Если же вы проектируете именно мобильный продукт, посмотрите разбор «Архитектура мобильного приложения: все, что нужно знать» – с типовыми слоями, паттернами и кейсами.

Как архитектура ПО влияет на скорость разработки?

Скорость разработки в айти – это не только про количество часов за клавиатурой. На нее напрямую влияет архитектура: чем понятнее устроена система, тем быстрее команда добавляет новые функции и исправляет баги. А если фундамент построен неправильно, то даже простая доработка превращается в многочасовое приключение.

Что такое архитектура в программировании? Это как план города: если улицы логично спроектированы, ты быстро доедешь куда нужно, а если все хаотично – застрянешь в пробках.

Почему техдолг растет как снежный ком?

Технический долг появляется тогда, когда разработчики выбирают «быстрые решения» вместо правильных. В моменте это может сэкономить время, но в долгосрочной перспективе ошибки начинают накладываться друг на друга. Каждое новое изменение тянет за собой переделку старого кода, и вместо лёгкого апдейта проект получает лавину проблем. Именно поэтому техдолг сравнивают со снежным комом: сначала он маленький и вроде бы не мешает, но со временем разрастается и становится неподъёмным. Если не закладывать архитектурные принципы с самого начала, то скорость разработки падает так, что команда больше чинит старое, чем пишет новое.

Как архитектурные решения упрощают добавление новых функций?

Правильно выбранная архитектура делает систему предсказуемой. У кода появляется структура: один слой отвечает за интерфейс, другой – за бизнес-логику, третий – за данные. Благодаря этому программисты знают, куда именно «вкрутить» новую функцию, не ломая всё остальное. Получается как в доме с разводкой труб: если нужно подключить стиральную машину, не придется вскрывать весь пол, достаточно найти нужный кран. Когда архитектура продумана заранее, команда быстрее реагирует на запросы бизнеса, а продукт эволюционирует без боли и хаоса.

Какие инструменты помогают проектировать архитектуру?

Сегодня у разработчиков есть целый набор инструментов, которые помогают не только визуализировать идею, но и держать проект под контролем на всех этапах.

- В первую очередь, используют диаграммы и нотации. UML и C4-модель позволяют показать систему на разных уровнях: от общей схемы до детальных взаимодействий между компонентами. Это как карта метро для разработчиков: видно, где какая станция и как всё связано.

- Дальше идут системы для моделирования и документации. Enterprise Architect, Lucidchart или Draw.io помогают команде согласовать структуру до того, как начнётся написание кода. А Confluence или Notion позволяют фиксировать архитектурные решения, чтобы новые участники быстро погружались в проект.

- Отдельного внимания заслуживают репозитории архитектурных решений (ADR). Это практики и документы, в которых команда фиксирует, почему выбрала именно такой подход, какие рассматривались альтернативы и чем они хуже. Такой журнал решений экономит массу времени через год, когда никто уже не помнит, почему, например, выбрали микросервисы вместо монолита.

- Ну и нельзя забывать про инструменты для анализа и контроля качества кода. SonarQube, ArchUnit, Dependency Cruiser помогают держать архитектуру в форме и не допускать «разрастания хаоса», когда модули начинают зависеть друг от друга без правил.

Получается, что принципы проектирования программного обеспечения – это не только про красивые схемы, а про целую экосистему: визуализация, документация, принятие решений и автоматическая проверка. Чем раньше их внедрить, тем меньше шансов, что проект уйдет в техдолг и превратится в неповоротливый монолит.

Как выбрать технологический стек под архитектуру?

Выбор архитектуры ПО – это как подбор экипировки для похода: важно не только убедиться, что всё надёжно, но и чтобы рюкзак был лёгким, удобным и не развалился на третьем километре пути. Выбирая стек, нужно сбалансировать технические требования, навыки команды и бизнес‑ограничения, чтобы он «служил» максимально эффективно. Вот проверенные принципы – и небольшой пример-исследование, чтобы все стало прозрачнее:

- Определите требования и нагрузку проекта. Нужно понимать масштаб, бизнес-цели и ключевые функции, чтобы стек соответствовал архитектуре.

- Оцените опыт команды. Стек должен быть не только «модным», но и удобным для тех, кто будет с ним работать.

- Продумайте масштабируемость и поддержку. Лучше сразу выбирать технологии, которые можно развивать без радикальных переделок.

- Учтите полную стоимость владения. Лицензии, инфраструктура, обучение и поддержка в долгую влияют на итоговый бюджет.

Таким образом, выбирая стек, важно составить честную и наглядную карту: что нужно проекту, какие у вас есть ресурсы и сколько готов потратить бизнес.

Веб-приложения: какие архитектурные решения критичны?

Современные веб-приложения это сложные экосистемы, где каждое архитектурное решение может стать либо турбиной успеха, либо якорем, тянущим проект на дно.

Frontend и backend: как организовать взаимодействие?

Самая дорогая ошибка в веб-разработке – превратить frontend и backend в сиамских близнецов. Когда команды работают в тесной связке, но без чёткого разделения ответственности, получается архитектурный кошмар.

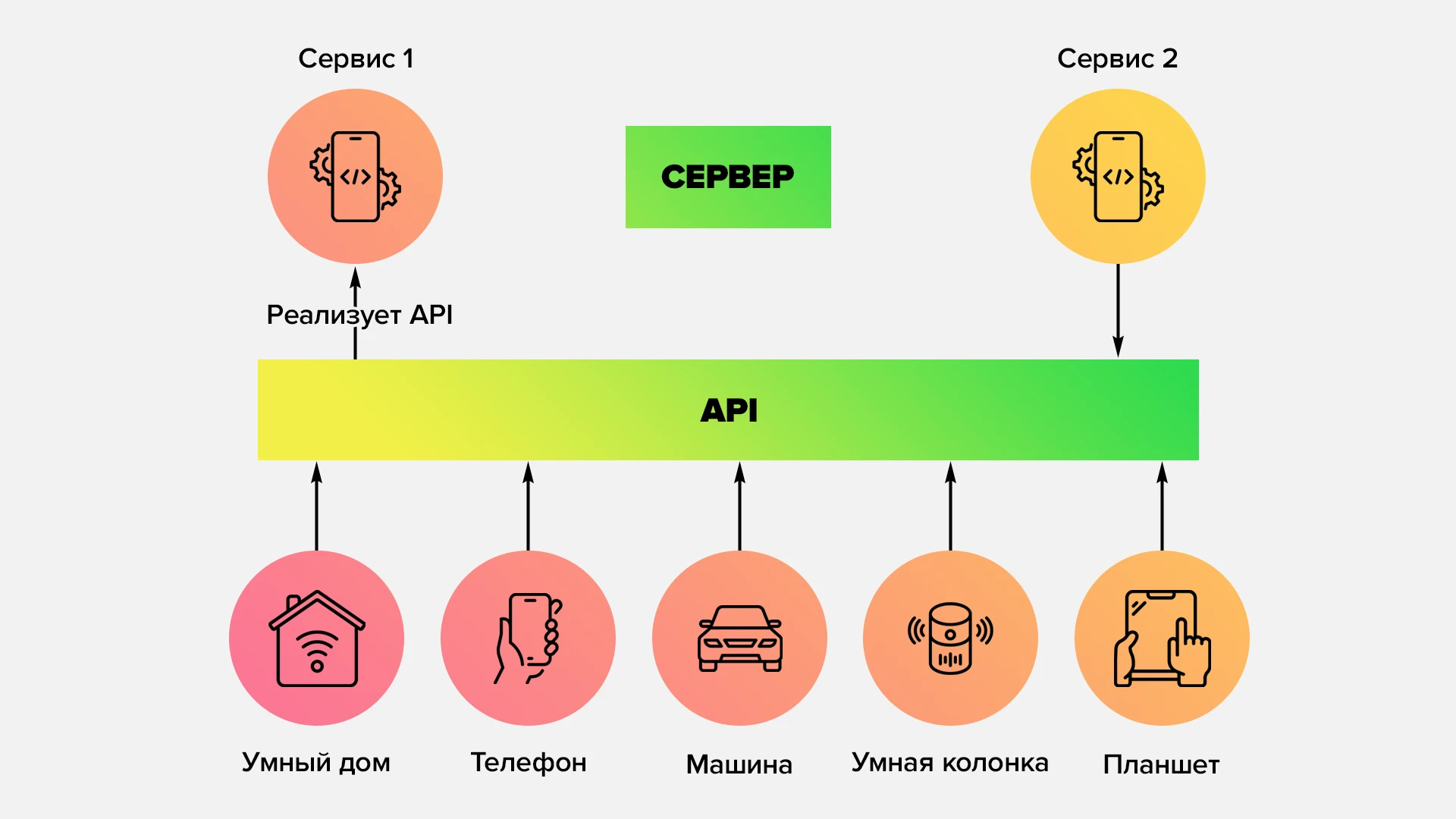

Для того, чтобы правильно организовать взаимодействие фронтенда и бэкенда, нужно разделить зоны ответственности: фронтенд отвечает за отображение и работу с интерфейсом, а бэкенд – за обработку данных и бизнес-логику. Общение между ними строится через чётко определённый API (REST или GraphQL), что позволяет командам работать независимо, а системе оставаться гибкой и масштабируемой.

API-first подход: зачем проектировать интерфейсы заранее?

«Сначала сделаем фичу, потом API допишем» – фраза, после которой опытные архитекторы хватаются за сердце.

API-first подход же заключается в том, что интерфейсы взаимодействия между системами проектируются ещё до написания кода. Такой метод задаёт единые правила обмена данными, позволяет фронтенд- и бэкенд-командам работать параллельно и исключает риск того, что одно из звеньев будет тормозить процесс. Чётко описанный API становится своеобразным «контрактом», к которому можно подключать разные клиенты – веб, мобильные приложения или внешние сервисы. В результате снижается количество переделок, ускоряется разработка и обеспечивается масштабируемость проекта в будущем.

Если вы планируете web-проект и хотите начать с правильной архитектуры и стека, ознакомьтесь с нашей услугой ПО для разработки сайтов – мы поможем подобрать технологии, спроектировать и реализовать работающее решение.

Как архитектура решает проблемы производительности?

Производительность системы редко зависит не только от мощности серверов или скорости сети. В реальности всё упирается в архитектуру: как распределены ресурсы, где хранится логика, и насколько эффективно настроено взаимодействие компонентов. Если архитектура продумана грамотно, приложение выдерживает нагрузку и работает стабильно даже при росте пользователей. Если нет – появляются задержки, «бутылочные горлышки» (узкие места, ограничивающие скорость работы всей системы) и бесконечные доработки.

Кэширование и оптимизация: где размещать логику?

Кэширование – один из главных инструментов ускорения работы. Но ключевой вопрос: где именно его внедрять? На уровне клиента кэш уменьшает количество запросов к серверу, сохраняя статические файлы или результаты действий пользователя. На уровне сервера – ускоряет выдачу данных без постоянного обращения к базе. Есть и промежуточный вариант – CDN и прокси, которые хранят контент ближе к пользователю и снижают задержку.

Чтобы кэш приносил пользу, а не проблемы, можно использовать короткий чек-лист:

- данные редко меняются → кэшируйте дольше;

- данные чувствительные или часто обновляемые → ставьте короткий TTL или избегай кэша;

- высокая нагрузка на БД → добавьте серверный кэш (Redis, Memcached);

- пользователи распределены по миру → подключайте CDN;

- важно избежать устаревшей информации → настраивайте механизмы инвалидации кэша.

Таким образом, архитектура помогает найти баланс: что кэшировать надолго, что обновлять мгновенно, и где именно должна жить логика оптимизации, чтобы приложение было и быстрым, и надёжным.

Безопасность в архитектуре ПО: как заложить защиту с самого начала?

О безопасности часто вспоминают уже после первых инцидентов, но грамотная архитектура закладывает защиту на старте. Чем раньше проект учитывает угрозы, тем меньше рисков в будущем. Взломы, утечки данных и блокировки систем чаще всего происходят не из-за «гениальных хакеров», а из-за банальных архитектурных ошибок.

Ключевой принцип здесь – «security by design». Это значит, что защита должна быть встроена в систему, а не навешана поверх неё как «заплатка». Например, данные лучше шифровать на всех уровнях: от базы до передачи по сети. Разграничение прав доступа стоит проектировать заранее, чтобы у каждого пользователя или сервиса был только необходимый минимум прав.

Важна и изоляция компонентов. Микросервисы или слоистая архитектура позволяют ограничить последствия взлома: если один модуль скомпрометирован, остальные продолжают работать. А регулярные обновления зависимостей и контроль уязвимостей через инструменты вроде OWASP Dependency-Check или Snyk помогают держать систему «в тонусе».

Не стоит забывать про логирование и мониторинг. Хорошая архитектура предусматривает места, где собираются метрики и события. Это позволяет вовремя отследить подозрительную активность, вместо того чтобы разбираться с инцидентом постфактум.

И еще один момент – человеческий фактор. Архитектура должна учитывать не только код, но и процессы: удобные системы аутентификации, простое управление ключами и понятные правила работы для команды. Тогда безопасность перестает быть головной болью и становится частью повседневной разработки.

Как масштабировать архитектуру под рост нагрузки?

Когда пользователей становится больше, система должна выдерживать нагрузку. Есть два пути. Вертикальное масштабирование – «прокачка» одного сервера: добавляем память, процессоры, диски. Это просто, но есть предел. Горизонтальное масштабирование – распределение нагрузки между несколькими узлами через балансировщики и контейнеризацию (Docker, Kubernetes). Такой вариант сложнее, но позволяет расти почти бесконечно.

Архитектура помогает заранее предусмотреть слабые места: кэширование для быстрых ответов, очереди сообщений для распределения задач, разделение баз данных на чтение и запись. А эластичность позволяет автоматически увеличивать ресурсы днём и снижать их ночью, экономя деньги.

Итог простой: масштабируемость должна быть заложена в архитектуру с самого начала, иначе рост аудитории превратится в проблему вместо успеха.

Кто принимает архитектурные решения в команде?

Проектирование архитектуры программного обеспечения редко рождается в голове одного человека. Решения принимает команда, но ключевая роль всё равно есть у архитектора или технического лида. Важно понимать, как выстроить баланс: жёсткий контроль дает порядок, но может «убить» инициативу, а полная свобода ведет к хаосу.

Архитектурные решения должны учитывать процессы команды разработки. Если вы еще не определились с методологией, рекомендуем изучить различия между основными подходами (Scrum, Agile и Kanban) и определиться с выбором «Scrum или Agile?» перед непосредственным проектированием архитектуры.

Роль архитектора: диктатор или консультант?

Архитектор может выступать в двух ролях. «Диктатор» жёстко определяет правила, чтобы не допустить ошибок, но такой подход часто демотивирует команду. «Консультант» же объясняет логику решений, даёт рамки и позволяет разработчикам самим находить лучшие варианты. На практике чаще работает именно второй сценарий – архитектор задаёт направление и берёт ответственность за стратегию, но оставляет место для гибкости.

Как вовлечь разработчиков в архитектурные решения?

Лучшие решения рождаются тогда, когда команда чувствует себя причастной. Для этого используют архитектурные воркшопы, ADR-документы (где фиксируется история решений) и практику «дизайн-ревью». Разработчики предлагают идеи, обсуждают риски и аргументы, а архитектор помогает согласовать и формализовать выбор. Такой подход даёт два бонуса: проект получает более жизнеспособные решения, а команда – чувство ответственности за результат.

Когда и как рефакторить архитектуру?

Архитектуру не стоит переписывать «на всякий случай» – это всегда дорого. Обычно рефакторинг нужен, когда скорость разработки падает, техдолг растёт, а добавление новых функций превращается в постоянную борьбу с кодом. Явный сигнал – когда простая задача занимает дни, а команда боится трогать определённые модули.

Как это делать? Лучший подход – постепенный рефакторинг. Не переписывать всё с нуля, а улучшать систему шаг за шагом: выделять сервисы из монолита, оптимизировать слои, обновлять устаревшие зависимости. Важно фиксировать архитектурные решения (ADR) и согласовывать их с командой, чтобы изменения были прозрачными и контролируемыми.

Типичные ошибки в проектировании архитектуры: как их выявить на этапе проектирования?

Ошибки в архитектуре закладываются ещё до написания кода и потом годами мешают развиваться продукту. Чаще всего это чрезмерная сложность там, где можно было обойтись простым решением, отсутствие масштабируемости, игнорирование безопасности или попытка «предугадать всё заранее», что превращает систему в неповоротливого монстра.

Выявить проблемы помогает несколько простых приемов. Во-первых, проверка на избыточность: если архитектура кажется слишком сложной для задач MVP, скорее всего, так и есть. Во-вторых, анализ узких мест: стоит заранее подумать, как поведёт себя база или сервис при росте нагрузки. В-третьих, ревью решений внутри команды: коллективное обсуждение выявляет слепые зоны, которые один человек может не заметить.

Чем раньше такие ошибки фиксируются, тем дешевле их исправить. Поэтому проектирование архитектуры всегда должно включать «проверку на здравый смысл» и независимый взгляд со стороны команды.

Чек-лист: как проверить качество архитектуры перед стартом разработки?

Перед тем как писать первый строку кода, полезно убедиться, что архитектура реально выдержит нагрузку и не превратится в источник проблем. Для этого можно пройтись по простому чек-листу:

- Ясность целей – понятны ли бизнес-требования и отражены ли они в архитектуре?

- Простота – нет ли лишних уровней, сервисов и технологий, которые можно убрать без потери ценности?

- Масштабируемость – предусмотрено ли, как система поведет себя при росте пользователей и данных?

- Надежность и безопасность – заложены ли механизмы защиты, резервирования и восстановления?

- Гибкость – можно ли вносить изменения без глобальной переделки?

- Документация – зафиксированы ли ключевые решения (ADR, диаграммы), чтобы команда понимала общий замысел?

- Согласованность – участвовала ли команда в обсуждении, или архитектура существует только в голове одного человека?

Если на каждый из этих пунктов можно уверенно ответить «да», проект имеет все шансы стартовать без критических архитектурных рисков.